В музее "Ану", бывший музей Диаспоры, продолжается цикл лекций искусствоведа Елены Галинской о художниках. На них я узнала о неизвестных мне или малоизвестных Утагаве Хиросиге, В.Любаровеи В.Губареве, Эгоне Шиле, Эдварде Мунке, Арчимбольдо, Джованни Болдини, Сюзанне Валадон и Морисе Утрилло, Тамаре де Лемпицкой, бабушке Мозес, Иване Генераличе и других более или менее выдающихся мастерах живописи. На этот раз темой лекции был «Роберт Фальк – классик или авангардист?"

![]() В горах. 1916

В горах. 1916

Самый лиричный из кубистов, самый молодой из авангардистов, самый формалистический из советских художников, Роберт Фальк ассоциируется с большой живописной традицией: от эпохи Ренессанса до Сезанна. Следуя моде на тот или иной стиль, он писал в исключительно индивидуальной манере, всегда «по-фальковски», так и не вписавшись ни в европейскую богему, ни в советский соцреализм.

Став ключевой фигурой русского искусства ХХ века, Фальк оказал на него огромное влияние и связал своим творчеством Первый и Второй русские авангарды - было написано на приглашении - анонсе лекции.

![]() У водоёма. 1943

У водоёма. 1943

Впервые на имя Фалька (с детства прекрасно известное многим моим френдам, выросшим в атмосфере искусства) я наткнулась в книге Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2009). Герой романа, гениальный живописец, мастерски подделывавший картины разных эпох, берется за Фалька: биография того позволяет придумать правдоподобную историю создания давно утраченной и внезапно найденной картины.

Действительно, жизнь Фалька была настолько необычна, что местонахождение всех его более 2000 картин можно и не установить: он жил в дореволюционной России, затем 10 лет во Франции и, наконец, снова в России, в Москве, в двухлетнем путешествии в Крым и Среднюю Азию и в эвакуации; его последние работы мало кто покупал, но могли получить в подарок.

Лектор начала свой рассказ с анекдота. Через 4 года после смерти художника в московском Манеже открылась выставка «ХХХ лет МОСХа», на которой побывали члены Политбюро КПСС во главе с Н.С.Хрущевым. Остановившись перед картиной "Обнаженная в кресле"Р. Фалька, Хрущев возмущенно спросил, что это такое. Позже экскурсоводы Третьяковской галереи, где сейчас хранится картина, часто рассказывали, что кто-то из присутствующих негромко подсказал: «Это «Обнаженная» Фалька». Но Хрущев не расслышал фамилию художника и еще более гневно переспросил: «Обнаженная Валька?!»«Я хотел бы спросить, женаты они или не женаты; а если женаты, то хотел бы спросить, с женой они живут или нет? Это — извращение, это ненормально, — так записаны его слова в стенограмме.

![]() Обнаженная в кресле. 1922

Обнаженная в кресле. 1922

Благодаря разносу Хрущева после долгих лет полузабвения художника скандальная "Обнаженная в кресле"стала его звездным часом. О художнике узнали.

Родился Роберт Рафаилович в богатой еврейской семье в Москве. В доме говорили на немецком и русском. Учился в престижной лютеранской школе Петер-Пауль-шуле, учился музыке, собирался поступать в Московскую консерваторию. Но - подарили краски, увлекся живописью. В Московском училище живописи, ваяния и зодчества Фальк учился у Л. Пастернака, В.Серова, К.Коровина. В 1909 году женился на Елизавете Сергеевне Потехиной, девушке из старинного дворянского рода, соученице по училищу, тоже художнице, много ее рисовал, вообще всю жизнь Фальк писал портреты всех своих многочисленных жен и женщин.

![]() «Автопортрет на синем фоне», 1910

«Автопортрет на синем фоне», 1910

![]()

«Лиза на солнце», 1907

![]() Лиза в розовом. 1909.

Лиза в розовом. 1909.

В училище Фальк сдружился с живописцами, представляющими новые революционные течения в русском искусстве — Машковым, Кончаловским, Куприным, Лентуловым и Рождественским. Эта группа художников стала основой общества «Бубновый валет», показавшей в 1910 году первую авангардную выставку в России. Фальк вспоминал: «В этот период я любил яркие контрастные сочетания, обобщённые выразительные контуры, даже подчеркивал их черной краской. В выставках «Бубнового валета» участвовали и французские художники: Пикассо, Брак, Дерен, Матисс, Руссо, Синьяк и другие.

Стиль произведений Фалька можно назвать одним из самых сдержанных среди всех авангардистов начала XX века. Он не гнался за эпатажем, свойственным почти всем членам «Бубнового валета», продолжая исследовать в новаторском искусстве психологизм, погружаясь в суть изображаемых объектов. Фальк активнее других обращался к национальному культурному наследию и экспериментировал с кубизмом, но в его случае опыты с трансформацией форм можно охарактеризовать как «лирический кубизм». Художник писал: «Я стремился сдвигами форм концентрировать эмоциональную выразительность».

![]()

Пейзаж со свиньями. 1912

Ученик Фалька художник Дмитрий Терехов рассказал, что, по Фальку, стиль вырабатывается от сильнейших художественных впечатлений, от произведений других художников; очень заметно, что на Фалька произвели впечатление К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, Гоген, Пикассо, Ж.Брак, а также Рембрандт и другие старые мастера. Художников "Бубнового валета"называли "Московскими сезаннистами".

![]()

Автопортрет на фоне крыш. 1909. Вверху справа: Автопортрет на фоне окна. 1916. Внизу слева: Автопортрет с завязанным ухом. 1921. Внизу справа: Автопортрет в жёлтом. 1924.

Фальк считается самым «тихим» в объединении демонстративно дерзких живописцев, но в его творческой биографии это был самый радикальный период: яркие краски, контрастные сочетания, выразительные контуры, динамичные композиции, никакого покоя. Немного примитивизма, больше кубизма — все в русле тогдашней современной европейской живописи в ее русском освоении.

![]() Церковь в лиловом. 1912

Церковь в лиловом. 1912

На первой же выставке "Бубнового валета"одну из картин Фалька купили, и она вырученные деньги он (конец 1910 года) отправился в путешествие в Италию, причем от Милана до Рима шел пешком. Затем каждое лето он с семьей ездит в Крым (Коктебель, Волошин...).

![]()

Сиена. Воспоминание об Италии. 1911

![]()

Крымский пейзаж, 1915

В браке с Елизаветой Сергеевной Потехиной у Роберта Рафаиловича родился сын Валерий Романович (1916—1943), художник, график-офортист, погиб на фронте). Брак продолжался 11 лет. В 1915 году Роберт Фальк увлекается другой женщиной, Любовью Попеску, но она была замужем.

![]()

Обнаженная. 1916

В 1920 году Фальк увлекается дочкой К.С. Станиславского, Кирой Алексеевой, и переживает бурное, тяжелое, напряженное время, из-под егоперакисти выходят экспрессивные, напряженные полотна.

![]()

Красная мебель. 1920Рецензент The Art Newspaper Russia О.Кабанова назвала эту картину "сложно выстроенной, настораживающей, как "подавленная истерика". Фальк писал эту картину во время личностного кризиса в Покровском-Стрешневе — санатории для нервных больных. Он тяжело переживал вынужденный развод с первой женой.

Елизавета Сергеевна никогда не переставала ждать своего неверного мужа, так и осталась одна. А брак с Кирой Алексеевой просуществовал едва пару лет.

Фальк и Алексеева повстречались на этюдах в Бахчисарае. Кира Алексеева была прекрасной певицей (а Фальк пианистом) и, как писал сам Фальк, обладала «бешеным талантом к живописи». В конце 1920 года Роберт и Кира стали жить вместе, а год спустя у них родилась дочь Кирилла (Cyrilla Falk, 1921—2006, переводчица русской поэзии на французский язык). Однако отношения не сложились — Фальк вновь увлекается, на этот раз своей ученицей, Раисой Вениаминовной Идельсон.

![]() «Портрет К.К.Алексеевой». 1919.

«Портрет К.К.Алексеевой». 1919.

![]() Женщина в красном лифе (Р.В.Идельсон) 1922

Женщина в красном лифе (Р.В.Идельсон) 1922

Раиса Идельсон (1894 — 1972), поэтесса и художница, стала третьей женой Роберта Фалька. Его пригласили преподавать в Витебск, в Школу Шагала, где он вел пленэры, там они и познакомились. В 1922 году Раиса поступила в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), и судьба привела ее на курс Роберта Фалька, который в то время был деканом живописного факультета.

![]() Художник Юдель Пэн. Две кошечки. Портрет Раисы Идельсон. 1908

Художник Юдель Пэн. Две кошечки. Портрет Раисы Идельсон. 1908

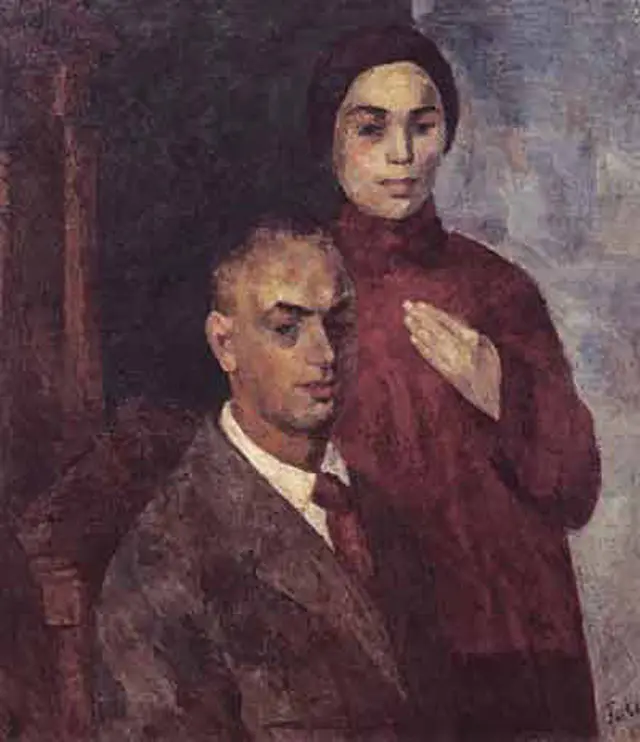

![]() Роберт Фальк. Автопортрет с женой (Раисой Идельсон). 1923

Роберт Фальк. Автопортрет с женой (Раисой Идельсон). 1923

После Октябрьской революции жизнь Фалька продолжала бить ключом, с 1918 по 1928 годы он преподавал в ГСХМ — Вхутемасе — Вхутеине (ныне МГАХИ им. Сурикова); был деканом факультета живописи, работал в Московской коллегии по делам искусства и художественной промышленности Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. Периодически с 1921 года преподавал в Витебском художественном училище. В 1921 году стал членом объединения «Култур-лиге», созданного для развития еврейского искусства, связанного с традиционной культурой на идише, создавал театральные декорации. Однако историки искусства наблюдают в его картинах этого периода, как картины становятся все более интровертными. Их печальные герои с наклоненными головами и опущенными руками погружены в себя, а их фигуры — в темное пространство фона. Мазки у Фалька становятся все мельче и образуют сложные, мерцающие, но притушенные цветовые пятна.

![]() Нищий. 1924

Нищий. 1924

Никого этот портрет вам не напоминает? Вот, видимо, потому ...ни один музей не решился взять ее на закупку или даже в дар.

Нищий сидел в мороз на земле у стены Почтамта на Мясницкой улице, одетый в рваное тряпье, поджав под себя ноги, обмотанные грязными портянками и обутые в лапти. Возле него, опасливо озираясь, толпился народ, который привлекли страстное, обличительное остроумие и хриплые рулады сложнейшей матерщины. Нищий вдохновенно поливал матом советскую власть, которая не только его «справное хозяйство» порушила, семью разбила, по миру пустила, но и всю крестьянскую Россию-матушку раскрестьянила и на голод обрекла. Величественный и грозный, он был похож одновременно на протопопа Аввакума и затравленного волка. Фальк терпеть не мог ругательств, грубости, но необычайная форма черепа, умные, суровые и в то же время чрезвычайно молодые глаза, сильное, грубое, волевое лицо привлекли внимание художника. Фальк вынул из кармана блокнотик, который вечно носил в кармане, и стал прямо на улице, стоя, делать беглые наброски карандашом. «Художник! - зарычал нищий. - Патрет мой рисовать хочешь?» Фальк тихо произнес: «Да, очень хочу написать большую картину с Вас. Я живу здесь недалеко, напротив. Вот только как Вы доберетесь? Восьмой этаж, а лифт не работает». «А чего мне за это будет?» «Я Вам буду платить за каждый час». Нищий потребовал грандиозную по тому времени плату за позирование для «настоящей фотографии в красках», т.е. для портрета. Фальк вырвал листочек из блокнота и написал адрес, объяснил, как идти, и назначил время: «Два часа дня». Это было воскресенье.

Ровно в 14 часов раздался стук в дверь. На пороге стоял нищий, во весь рост, без костылей, весьма прилично одетый: в шубейке на меху, в шапке- ушанке, на ногах - яловые сапоги и блестящие калоши. Прямо-таки справный мужик времен нэпа. Фальк оторопел - у него был уже приготовлен и холст, и краски, но бравый вид «модели» сильно его разочаровал. Художник стал просить, чтобы «модель» предстала перед ним в первоначальном облике - в роли нищего, но «модель» долго спорила и убеждала художника, что «патрет» должен представлять ее во всей красе. В результате сошлись на том, что плату за сеанс нужно увеличить вдвое, и Фальку пришлось на нее согласиться - уж очень заинтриговал злодей художника. Нищий принес свой профессиональный «туалет» и устроился на полу в мастерской. Много рассказал он о деревне, о раскулачивании, о том, как он был тоже раскулачен и избег высылки в Сибирь, удрав в город, где изобрел выгодную «профессию» нищего. «Подают добрые люди щедро, особливо ежели браниться начнешь». Уходя, натурщик заворачивал свое тряпье в добротный мешок и обязательно присовокуплял туда что-нибудь из имущества хозяина. Фальк был рассеян, не замечал пропаж, а если и замечал, то нежелание потерять модель оказывалось сильней брезгливости - уж очень хорошо пошла работа. Писать Фальк любил долго, истово, и он стал нарочно подкладывать «нищему» то что-нибудь из провизии, то серебряные ложки и т.п. Однажды «нищий» ухитрился ухватить ящик с инструментами: щипцы для натяжки холста, молотки и другие нужные художнику принадлежности. Фальк всегда готовил все материалы заранее, очень тщательно натягивал и грунтовал холсты, строго соблюдал традиции своего цеха («Бубновый валет»). На следующий день Фальк обнаружил пропажу, но модель не явилась. Художник побежал на излюбленное место «работы» нищего, но его и днем с огнем уже найти было невозможно. Он, очевидно, перебазировался в другой район города.

Картина экспонировалась на выставках 20-х годов и имела успех. Она была закуплена нашим послом во Франции Сурицем для советского посольства в Париже. Но... как только видел картину любой посетитель (из французов), так сейчас же и «узнавал»: «Voila! Votre Lenin!»

В конце концов наше посольство обратилось к художнику с просьбой заменить картину другой, что и было сделано (Ангелина Щекин-Кротова, цит по: https://www.tg-m.ru/articles/4-2020-69/robert-falk-vot-vam-moi-lyudi).

В 1927 году Р.Фальк с Государственным еврейским театром (ГОСЕТ), где работал, едет на гастроли в Париж. Несмотря на шумный успех, Грановскому (режиссер театра и родственник Фалька) предъявляют претензии в превышении гастрольного бюджета и ставят в строку самовольный договор на гастроли в Америке; режиссер решает остаться во Франции вместе с женой. Фальки также задержались в Париже; Роберт много работал, и, как всегда — увлекался женщинами, ибо «в своих увлечениях был неудержим». Он опять встретил свою прежнюю любовь — Любовь Попеску. Раиса Идельсон решает покинуть супруга: в 1929 году она возвращается в СССР, ухаживать за больным отцом — такова была ее официальная версия.

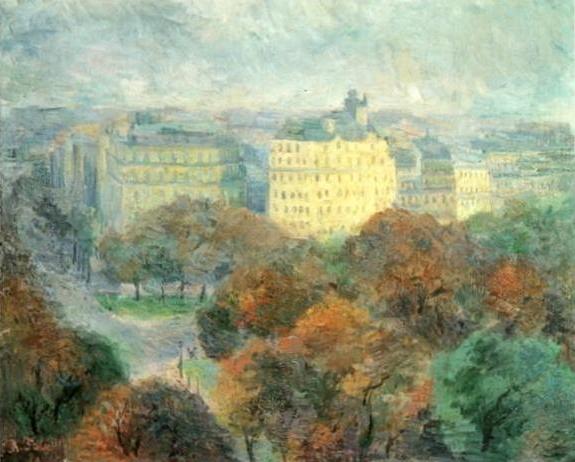

Картины парижского периода — лучшие у Фалька. Именно в Париже он нащупал новую манеру письма, зыбкую и воздушную. Картины словно напоены весенним французским воздухом и цветочными запахами.

В парижских его холстах продолжают развиваться те качества, которые ясно наметились уже в Москве: замкнутость, камерность, самососредоточенность, богатство и тонкость цветовых отношений. Многочисленные пейзажи Парижа тают в перламутровой дымке мягких золотисто-оливковых тонов. Художника больше интересует воздух города, нежели его дома и мосты, улицы и зеленоватая вода Сены. Цельность цветовой и световоздушной среды растворяет подробности, живопись звучит скорее музыкой, чем рассказом. Интимностью, мягкой лирикой проникнуты и портретные работы, особенно женские, - чуть-чуть нарочито вытянутые, плавно очерченные фигуры: "Портрет Л. М. Эренбург" (1933-34), "Больная" (1935), "Парижанка" (1936).

![]()

Осенний Париж. 1933-34

![]()

Солнце в море. Бретань. 1934-1935

Живя во Франции, Фальк много путешествовал по Бретани, Корсике, посетил Арль и отметил, что «у Ван Гога он гораздо красивее». Парижу художник дал очень выразительную характеристику: «Это не город, а целая страна, каждый квартал — отдельный город».

![]()

Пейзаж в Эксе. 1932

![]()

Мост в Сен-Клу. 1932

![]()

Сена. Париж. 1936

В 1930-х годах сын Фалька Валерий приехал к отцу в Париж. Они работали вдвоем: Валерий увлекался живописью, и лучшего педагога, чем Фальк, ему трудно было отыскать: они ездили на этюды, участвовали в выставках. Фальк снимал чердак отеля «Сенат», где задолго до него, в студенческие годы, жил Поль Сезанн. Исследователи биографии Фалька утверждают, что в этот период у него был роман с дочерью Марины Цветаевой — Ариадной Эфрон. Благодаря знакомствам в кругах предпринимателей, эмигрировавших из России, у Фалька появились заказы и достаток. Он выставлялся — в Салоне независимых, на Осеннем Салоне, общался с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, с Хаимом Сутиным и Иваном Пуни.Валерий был болезненным и отец искал для него врачей и ухаживал за ним; здоровье сына поправилось.

![]() Валерий Фальк. 1938.

Валерий Фальк. 1938.

Однако атмосфера в Париже постепенно сгущалась; с 1933 года его наводнили немецкие эмигранты. Несмотря на профессиональный успех, хороший заработок, определенный уют и комфорт жизни в Париже, художника мучило чувство ностальгии. Прожив в Париже 10 лет, Роберт Фальк вместе с сыном (говорят, что сын настаивал) в 1937 году вернулся в СССР. Ему повезло: его не расстреляли и не сослали. От репрессий его спас известный летчик Андрей Юмашев, который еще в Париже был его учеником и другом. К тому времени он еще не совершил перелет через Северный полюс (за что получит звание Героя Советского Союза), но уже установил много мировых рекордов. Юмашев взял Фалька, которому все равно в Москве было негде жить, и увез сначала в Крым, а затем в Среднюю Азию. Около года мастер жил и работал в Самарканде, Бухаре и Ташкенте. По возвращении Фальк поселился в мастерской в Доме Перцова на Пречистенской набережной.

![]()

Весна в Крыму. 1938

Из четырех официальных жен Роберта Фалька только одна, последняя, не была художницей. Ангелина Васильевна Щёкин-Кротова (1910−1992) родилась в семье потомственных дворян, и, получив образование, работала гидом-переводчиком в системе «Интуриста», а также проводила семинары по истории русского искусства для коллег-переводчиков, работающих с туристическими группами в Третьяковской галерее.

![]() Портрет А. Щекин-Кротовой 1940.

Портрет А. Щекин-Кротовой 1940.

С Ангелиной Фальк познакомился на своей персональной выставке, которая прошла весной 1939 года в Доме писателей: Фальку было 53 года, ей — 29. Вскоре они поженились и поселились в мастерской Фалька, в Доме Перцова, которую ему помогли получить его друзья. Соседями Фальков были художники, которых Ангелина Васильевна называла «тихими бубновыми валетами» — Александр Куприн и Василий Рождественский.

![]()

Портрет жены (А. В. Щекин-Кротова в Софрино) 1945

Ангелине Васильевне достался самый «тяжелый» период в творчестве Фалька: художника критиковали за «формализм», его картины не покупали, заказов на оформление спектаклей практически не было. После начала Великой отечественной войны Фальк и Щекин-Кротова были эвакуированы; судьба занесла их в Башкирию, а затем и в Самарканд.

![]()

«Золотой пустырь. Самарканд», 1943 год

Три военных года семья провела в Самарканде. Фальк преподавал в Самаркандском областном художественном училище и, как обычно, много работал. 1943-й год принес Роберту Фальку горестное известие: его сын Валерий умер в госпитале от ран, полученных на фронте. Отец узнал об этом уже после возвращения из эвакуации в Москву. Ангелина Васильевна утешала и поддерживала мужа.

![]() В белой шали (Портрет А. Щекин-Кротовой). 1947

В белой шали (Портрет А. Щекин-Кротовой). 1947

Роберт Фальк написал много портретов Ангелины Васильевны. Он говорил: «Я хочу довести лицо до лика». И его жена про себя читала во время сеансов стихи — Ахматову, Пастернака, Мандельштама: так она достигала внутреннего настроения, необходимого Фальку для работы. Он говорил жене: «Ты для меня вовсе не красавица, а что-то совсем другое. Я не хочу устраивать из тебя красивую модель». И рисовал ее прекрасные образы — таинственные, проникновенные, одухотворенные, исполненные красочного мерцания.

После войны наступило не менее тяжелое время. В театре работать Фальку не разрешали. На выставки его картины не брали. Больба с космополитизмом, с формализмом... Ждали, когда он начнет работать в манере социалистического реализма. Но он не начал. Это был путь нонконформизма. Жили очень бедно. Это видно даже по натюрмортам. Для них художник одалживал предметы у своих друзей. Писал картошку, даже полюбил ее писать. Ел очень мало - суп из капусты, кусочек сухарика. Но аристократические привычки сохранял. Утром должен был выпить кофе с пирожным. Кофе было ячменным или желудевым, неважно. А пирожное делилось на 3 части и съедалось за 3 дня.

![]()

Картошка. 1955

Об этой картине пишет Елизавета Зельдович-Гальперина: Я хочу вам рассказать об одном натюрморте, который мне запомнился на всю жизнь. Это корзинка, довольно грязная, старая лубянка, в которой насыпано и рядом рассыпано несколько картофелин, обыкновенная серая картошка немытая. И все это на фоне серой ряднины, тряпки, на которой картошка лежит. Кроме серого и серо-желтого цвета самой лубянки, ничего там нет. Но это все светится, как драгоценные камни. Вот присыпь их пеплом, а они все равно будут светиться.

![]()

Натюрморт с негритянской скульптурой. 1944

В 1944 году мы с Фальком были у нашей приятельницы Лидии Максимовны Бродской в гостях. Фальк увидел у нее на полочке африканскую скульптуру из черного эбенового дерева. Взмолился: «Дайте мне хотя бы на время. Я хочу этого негра написать». Почти год стояла скульптура «безработной» у нас дома, так как Фальк никак не мог найти негру «достойного» места и подходящей компании. У нас в мастерской была полка - простая доска, прибитая к стене. На этой полке стояли различные «пожившие» предметы, вызывающие «аппетит» к живописи. Среди них не нашлось ни одного предмета - интересного «собеседника» для негра. У Сельвинских мы как-то «реквизировали» старинную фарфоровую чашечку ярко-кораллового цвета. От Елизаветы Сергеевны [Потехиной, первой жены] Фальк притащил алый стеклянный графинчик. «Теперь они могут беседовать», - сказал Фальк. Поставил все это в затененной части комнаты и долго, чуть ли не в течение целого года, писал зловещую «группу заговорщиков» - густо, плотно, добиваясь «драгоценной живописи». Получилась очень значительная вещь, которая своим настроением очень похожа на «Красную мебель».

Как всегда, Фальк стремился, чтобы предметы говорили друг с другом, понимали друг друга. Но это был не литературный вымысел, не какой-то символ. Он группировал предметы по заряду энергией цвета, он создавал «пластическое Событие». В те годы художники, которым он показывал этот натюрморт, пугались и советовали Фальку не выставлять эту вещь. «Мрачно так, заговор какой-то. Мистика» - такова была их реакция. После долгих колебаний Третьяковка решилась купить этот «Натюрморт с негритянской скульптурой» за грошовую цену. Конечно, в экспозицию натюрморт не попал, - пишет А.В. Щекин-Кротова.

![]()

Голубка и роза (Реквием). 1948–1950

Снова дадим слово А.Щекин-Кротовой:

Через несколько лет, уже в 50-х годах, Фальк снова поставил эту кораллового цвета чашечку и положил в нее бумажную розу, взятую им на память из венка, положенного на гроб Михоэлса. К ней он хотел добавить что-то голубенькое. Говорю: «Цветы? Ткани?» - «Нет-нет-нет. Что-нибудь блестящее!» И вот как-то, покупая картошку на Тишинском рынке, я увидела на одном из прилавков группу глиняных обливных кустарных игрушек - зверушек, птиц. Я купила голубую голубку на зеленой подставочке. Когда я вернулась домой и протянула Фальку голубку, он вскричал: «То, что надо! Дай, дай скорей!» Цветовой аккорд острый, неожиданный, что-то есть в звучании драматичное. И потом, наклонившись, шепотом сообщил мне: «Это будет реквием Михоэлсу».

![]() Фикус. 1956

Фикус. 1956

Цветы Фальк любил больше полевые. «Это пейзажи в горсти», - объяснял он мне. Может быть, они действительно заменяли ему пейзажи - трудно стало бродить в поисках мотивов. Болезни, старость... Но трудился он неустанно с утра до вечера. Я любила смотреть на его лицо, когда он писал цветы: оно становилось спокойным и светлым.

Однажды летом 1956 года мы жили в деревне Арханово, недалеко от Абрамцева. Лето было на редкость дождливое, невозможно было писать на пленэре. И Фальк стал писать из окна избы уходящую в туман деревенскую улицу, сквозь сетку моросящего дождя. Слева он поставил на полу кадку с фикусом; его плотные, тяжелые листья создавали как бы тяжелую раму или кулису для зыбкого, прозрачного пейзажа в окне. И нужен был переход от переднего плана к пейзажу. «Поставь мне на подоконник васильки в стакане», - сказал Фальк. В ближних полях, как на грех, васильков не было, и я нарвала крупных незабудок в овраге у родника. Фальк был огорчен ужасно, он мечтал именно о васильках. Пришлось пойти в дальние поля и нарвать синих-синих васильков. На другой день Фальк смущенно попросил: «Не хочешь ли ты снова поставить сюда незабудки?» С тех пор целый месяц я ставила свежий пучок незабудок в стакан, но мечта о синих васильках словно бы просвечивала сквозь голубизну. А нам в конце концов все равно, какие это цветы. Важно, что они сияют драгоценным сплавом синего и голубого, оживляют своим звонким пятном голубоватый, пастельный колорит картины.

В доме художника собирались друзья: Святослав Рихтер, Илья Эренбург, Генрих Нейгауз, Александр Куприн, Георгий Костаки.

Это были концерты живописи - так назвал их ученик мастера, Дмитрий Терехов.

Играли в 4 руки, смотрели картины, беседовали об искусстве. Рихтер, Куприн, Костаки иногда покупали картины Фалька. Эренбург предпочитал получить в подарок. Весь заработок от продажи картины Фальк пускал на покупку красок и холстов. А жили на зарплату жены.

Конечно, он пишет и пейзажи.

![]()

Перед снегом. Софрино. 1945

Нищета художника была вопиющей. Вот как рассказывает об одном эпизоде их жизни последняя жена Роберта Рафаиловича: «Я помню, как к нам в мастерскую в середине 40-х годов явились представители художественных властей — Сысоев и Лебедев. (Их визит был вызван настоятельными просьбами Фалька обратить внимание на тяжелые жилищные условия в его мастерской. Мы жили в мансарде, иными словами, на чердаке известного Дома Перцова на берегу Москвы-реки. После войны его причудливая фигурная крыша носила следы яростной бомбежки. Потолки протекали, в углах появились грибы. Было так холодно, что стены покрылись льдом. Я лежала с воспалением легких, одетая в валенки и ватную телогрейку, голову укутала платком. Фальк работал в теплой шапке и пальто.) Наши гости остановились посреди комнаты и брезгливо осматривались вокруг. Фальк стал приносить из мастерской пейзажи, как ему казалось, вполне понятные даже “соцреалистам". Помню, как он поставил на мольберт пейзаж с ярко-зеленой травой, синим небом, сверкающим серебряным стволом березы, запечатлевший прощальный осенний звонкий день. Лебедев, директор Третьяковской галереи, воскликнул: “А все-таки Фальк всегда побеждает цветом. Что за цвет, смотрите!"Сысоев перебил его, грозно насупился и вымолвил: “Дело не в цвете. Этот пейзаж - не русский. Наши березы рослые, ровные, стройные. А это - местечковая береза, вся изогнулась, искривилась". Фальк вышел из комнаты, а я сказала гостям: “До свидания. Он больше не будет показывать"»

![]()

Пейзаж с бузиной. 1954 г.

В 1950-х уже очень пожилой художник не раз обращался к руководству МОСХа с просьбой о выставке. Так, в 1954-м он просил предоставить ему один из залов здания на Кузнецком мосту, дом 11. Еще одно, более развернутое заявление, написанное спустя два года - в 1956-м, в год 70-летнего юбилея художника, - содержит горькие строки о тех необоснованных обвинениях, которые стали причиной замалчивания его творчества, и требование дать ему наконец возможность показать публике свои работы. «В ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ МОССХ От художника ФАЛЬКА Р.Р. ЗАЯВЛЕНИЕ / Длительное время идут переговоры по поводу выставки моих работ. Срок выставки до сих пор еще не фиксирован. Прошу определить этот срок до лета 1957 года. Моя последняя персональная выставка была в 1939 году. В течение всех последующих лет я был поставлен в условия общественно-художественной изоляции известными Вам лицами из Академии Художеств. Предлогом служило совершенно необоснованное обвинение в “формализме". Это обвинение я расцениваю как злостную клевету и поэтому требую дать мне возможность выставить свои работы в максимально приемлемых условиях их показа. В моей мастерской скопилось более тысячи картин - масло, гуашь, и кроме того, множество рисунков, театральных эскизов, макетов. Единственно подходящим помещением я считаю Кузнецкий, 11, где я смогу показать хотя бы небольшую часть работ. В этом году мне исполнилось 70 лет. Здоровье мое очень надорвано, а я бы очень хотел видеть свою выставку еще при жизни» - пишет Ангелина Васильевна.

Неофициальную выставку организовал С. Рихтер. В своей квартире он вывесил 17 картин Фалька, дал художнику ключ от квартиры и попросил приглашать туда кого тот захочет.

Приходили только близкие люди, конечно.

Только за пять месяцев до смерти Фалька, с 17 по 27 мая 1958 года, состоялась его официальная персональная выставка, ставшая последней прижизненной в биографии мастера. Она прошла в залах МОСХа в Ермолаевском переулке, дом 17, и включала согласно каталогу 29 картин и 28 работ на бумаге. В то время 71-летний художник, перенесший годом ранее тяжелый инфаркт, находился в клинике, но благодаря инициативе жены ему все же удалось увидеть экспозицию: Ангелина Васильевна привезла его ненадолго на выставку прямо из больничной палаты. Этот десятидневный показ работ мастера был полузакрытым, реклама отсутствовала. «Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа вскоре после выставки привезли Фалька - в гробу», - писал И.Г Эренбург.

Причиной отказа в выставке и в работе для Фалька после возвращения из Франции, по мнению самого художника, стало то, что у Фалька в молодости вышел конфликт с Герасимовым. Свидетельствует Е.Гальперина:

В конце беседы я, совершенно потрясенная всем увиденным, спросила: «Роберт Рафаилович, как же может случиться, что такой мастер, как вы, сидит без работы, без заказов, без выставки, без всего? Что можно сделать?» Фальк мне ответил: «Сделать ничего нельзя». Я спросила: «А как же Юмашев, такой ваш поклонник?» - «Ну, что Юмашев? Заходит ко мне, смотрит, любуется, как он говорит. У меня бывают Кукрыниксы, и втроем, и порознь, и очень много художников ко мне приходят. А сделать ничего нельзя, потому что... у меня не сложились отношения с Александром Михайловичем Герасимовым еще в наши студенческие годы».

Александр Михайлович Герасимов в это время был руководителем Союза художников и вообще руководил у нас искусством. Это я уже знаю не от Фалька, и поэтому мне было понятно то, что он мне дальше рассказал. Я совершенно случайно об этом узнала, потому что мой муж родом из того же города, откуда А.М. Герасимов. Это город Козлов, ныне Мичуринск. Муж всегда надо мной трунил: «Ну, вы, художники, знаете, кто вами управляет? Вы же под управой Союза Михаила Архангела». Дело в том, что семья Герасимовых - это была богатая семья богатых купцов, торговавших скотом. Все они состояли в Союзе Михаила Архангела, то есть самой правой, самой черносотенной партии России того времени. И вот когда Александр Михайлович приехал в Москву, попал в Школу живописи (а художником он был, надо отдать ему справедливость, крайне талантливым, это скрыть нельзя), он был там одновременно с Фальком и с рядом других художников. (...) Они были, что называется, однокашниками по Школе живописи, зодчества и ваяния. И Герасимов проявлял свой крайний антисемитизм совершенно несдержанно. Фальк был возмущен и предложил студентам устроить ему бойкот. Причем к этому бойкоту присоединились не только студенты-евреи, но и студенты-русские тоже. Бойкот был достаточно внушителен. «И вот, - сказал мне Фальк, - Александр Михайлович с тех пор помнит и не забывает мне это. Когда кто- то говорил о том, чтобы меня устроить на какую-то работу, он сказал, что “если Фальк захочет устроиться сторожем при крематории, то и в этом мы ему помешаем"». Он говорит: «О каких же может сейчас идти речь выставках и прочее, прочее?»

![]()

Мост у старой тюрьмы. 1936

Но Ангелина Васильевна не стала последней женщиной Р.Фалька. Еще в 1949 году он познакомился с Майей Левидовой и метался между ними до конца жизни. Скончался он в возрасте 71 года в больнице у нее, Майи, на руках.

![]()

Майя Левидова, 1951-1952.

Ангелина Васильевна взяла на себя заботу о творческом наследии мужа и сделала все для его славы.

![]()

Автопортрет в красной феске, за год до смерти.

В горах. 1916

В горах. 1916Самый лиричный из кубистов, самый молодой из авангардистов, самый формалистический из советских художников, Роберт Фальк ассоциируется с большой живописной традицией: от эпохи Ренессанса до Сезанна. Следуя моде на тот или иной стиль, он писал в исключительно индивидуальной манере, всегда «по-фальковски», так и не вписавшись ни в европейскую богему, ни в советский соцреализм.

Став ключевой фигурой русского искусства ХХ века, Фальк оказал на него огромное влияние и связал своим творчеством Первый и Второй русские авангарды - было написано на приглашении - анонсе лекции.

Впервые на имя Фалька (с детства прекрасно известное многим моим френдам, выросшим в атмосфере искусства) я наткнулась в книге Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2009). Герой романа, гениальный живописец, мастерски подделывавший картины разных эпох, берется за Фалька: биография того позволяет придумать правдоподобную историю создания давно утраченной и внезапно найденной картины.

Действительно, жизнь Фалька была настолько необычна, что местонахождение всех его более 2000 картин можно и не установить: он жил в дореволюционной России, затем 10 лет во Франции и, наконец, снова в России, в Москве, в двухлетнем путешествии в Крым и Среднюю Азию и в эвакуации; его последние работы мало кто покупал, но могли получить в подарок.

Лектор начала свой рассказ с анекдота. Через 4 года после смерти художника в московском Манеже открылась выставка «ХХХ лет МОСХа», на которой побывали члены Политбюро КПСС во главе с Н.С.Хрущевым. Остановившись перед картиной "Обнаженная в кресле"Р. Фалька, Хрущев возмущенно спросил, что это такое. Позже экскурсоводы Третьяковской галереи, где сейчас хранится картина, часто рассказывали, что кто-то из присутствующих негромко подсказал: «Это «Обнаженная» Фалька». Но Хрущев не расслышал фамилию художника и еще более гневно переспросил: «Обнаженная Валька?!»«Я хотел бы спросить, женаты они или не женаты; а если женаты, то хотел бы спросить, с женой они живут или нет? Это — извращение, это ненормально, — так записаны его слова в стенограмме.

Обнаженная в кресле. 1922

Обнаженная в кресле. 1922Благодаря разносу Хрущева после долгих лет полузабвения художника скандальная "Обнаженная в кресле"стала его звездным часом. О художнике узнали.

Родился Роберт Рафаилович в богатой еврейской семье в Москве. В доме говорили на немецком и русском. Учился в престижной лютеранской школе Петер-Пауль-шуле, учился музыке, собирался поступать в Московскую консерваторию. Но - подарили краски, увлекся живописью. В Московском училище живописи, ваяния и зодчества Фальк учился у Л. Пастернака, В.Серова, К.Коровина. В 1909 году женился на Елизавете Сергеевне Потехиной, девушке из старинного дворянского рода, соученице по училищу, тоже художнице, много ее рисовал, вообще всю жизнь Фальк писал портреты всех своих многочисленных жен и женщин.

«Автопортрет на синем фоне», 1910

«Автопортрет на синем фоне», 1910

«Лиза на солнце», 1907

Лиза в розовом. 1909.

Лиза в розовом. 1909.В училище Фальк сдружился с живописцами, представляющими новые революционные течения в русском искусстве — Машковым, Кончаловским, Куприным, Лентуловым и Рождественским. Эта группа художников стала основой общества «Бубновый валет», показавшей в 1910 году первую авангардную выставку в России. Фальк вспоминал: «В этот период я любил яркие контрастные сочетания, обобщённые выразительные контуры, даже подчеркивал их черной краской. В выставках «Бубнового валета» участвовали и французские художники: Пикассо, Брак, Дерен, Матисс, Руссо, Синьяк и другие.

Стиль произведений Фалька можно назвать одним из самых сдержанных среди всех авангардистов начала XX века. Он не гнался за эпатажем, свойственным почти всем членам «Бубнового валета», продолжая исследовать в новаторском искусстве психологизм, погружаясь в суть изображаемых объектов. Фальк активнее других обращался к национальному культурному наследию и экспериментировал с кубизмом, но в его случае опыты с трансформацией форм можно охарактеризовать как «лирический кубизм». Художник писал: «Я стремился сдвигами форм концентрировать эмоциональную выразительность».

Пейзаж со свиньями. 1912

Ученик Фалька художник Дмитрий Терехов рассказал, что, по Фальку, стиль вырабатывается от сильнейших художественных впечатлений, от произведений других художников; очень заметно, что на Фалька произвели впечатление К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, Гоген, Пикассо, Ж.Брак, а также Рембрандт и другие старые мастера. Художников "Бубнового валета"называли "Московскими сезаннистами".

Автопортрет на фоне крыш. 1909. Вверху справа: Автопортрет на фоне окна. 1916. Внизу слева: Автопортрет с завязанным ухом. 1921. Внизу справа: Автопортрет в жёлтом. 1924.

Фальк считается самым «тихим» в объединении демонстративно дерзких живописцев, но в его творческой биографии это был самый радикальный период: яркие краски, контрастные сочетания, выразительные контуры, динамичные композиции, никакого покоя. Немного примитивизма, больше кубизма — все в русле тогдашней современной европейской живописи в ее русском освоении.

Церковь в лиловом. 1912

Церковь в лиловом. 1912На первой же выставке "Бубнового валета"одну из картин Фалька купили, и она вырученные деньги он (конец 1910 года) отправился в путешествие в Италию, причем от Милана до Рима шел пешком. Затем каждое лето он с семьей ездит в Крым (Коктебель, Волошин...).

Сиена. Воспоминание об Италии. 1911

Крымский пейзаж, 1915

В браке с Елизаветой Сергеевной Потехиной у Роберта Рафаиловича родился сын Валерий Романович (1916—1943), художник, график-офортист, погиб на фронте). Брак продолжался 11 лет. В 1915 году Роберт Фальк увлекается другой женщиной, Любовью Попеску, но она была замужем.

Обнаженная. 1916

В 1920 году Фальк увлекается дочкой К.С. Станиславского, Кирой Алексеевой, и переживает бурное, тяжелое, напряженное время, из-под его

Красная мебель. 1920Рецензент The Art Newspaper Russia О.Кабанова назвала эту картину "сложно выстроенной, настораживающей, как "подавленная истерика". Фальк писал эту картину во время личностного кризиса в Покровском-Стрешневе — санатории для нервных больных. Он тяжело переживал вынужденный развод с первой женой.

Елизавета Сергеевна никогда не переставала ждать своего неверного мужа, так и осталась одна. А брак с Кирой Алексеевой просуществовал едва пару лет.

Фальк и Алексеева повстречались на этюдах в Бахчисарае. Кира Алексеева была прекрасной певицей (а Фальк пианистом) и, как писал сам Фальк, обладала «бешеным талантом к живописи». В конце 1920 года Роберт и Кира стали жить вместе, а год спустя у них родилась дочь Кирилла (Cyrilla Falk, 1921—2006, переводчица русской поэзии на французский язык). Однако отношения не сложились — Фальк вновь увлекается, на этот раз своей ученицей, Раисой Вениаминовной Идельсон.

«Портрет К.К.Алексеевой». 1919.

«Портрет К.К.Алексеевой». 1919. Женщина в красном лифе (Р.В.Идельсон) 1922

Женщина в красном лифе (Р.В.Идельсон) 1922Раиса Идельсон (1894 — 1972), поэтесса и художница, стала третьей женой Роберта Фалька. Его пригласили преподавать в Витебск, в Школу Шагала, где он вел пленэры, там они и познакомились. В 1922 году Раиса поступила в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), и судьба привела ее на курс Роберта Фалька, который в то время был деканом живописного факультета.

Художник Юдель Пэн. Две кошечки. Портрет Раисы Идельсон. 1908

Художник Юдель Пэн. Две кошечки. Портрет Раисы Идельсон. 1908 Роберт Фальк. Автопортрет с женой (Раисой Идельсон). 1923

Роберт Фальк. Автопортрет с женой (Раисой Идельсон). 1923После Октябрьской революции жизнь Фалька продолжала бить ключом, с 1918 по 1928 годы он преподавал в ГСХМ — Вхутемасе — Вхутеине (ныне МГАХИ им. Сурикова); был деканом факультета живописи, работал в Московской коллегии по делам искусства и художественной промышленности Отдела изобразительных искусств Наркомпроса. Периодически с 1921 года преподавал в Витебском художественном училище. В 1921 году стал членом объединения «Култур-лиге», созданного для развития еврейского искусства, связанного с традиционной культурой на идише, создавал театральные декорации. Однако историки искусства наблюдают в его картинах этого периода, как картины становятся все более интровертными. Их печальные герои с наклоненными головами и опущенными руками погружены в себя, а их фигуры — в темное пространство фона. Мазки у Фалька становятся все мельче и образуют сложные, мерцающие, но притушенные цветовые пятна.

Нищий. 1924

Нищий. 1924Никого этот портрет вам не напоминает? Вот, видимо, потому ...ни один музей не решился взять ее на закупку или даже в дар.

Нищий сидел в мороз на земле у стены Почтамта на Мясницкой улице, одетый в рваное тряпье, поджав под себя ноги, обмотанные грязными портянками и обутые в лапти. Возле него, опасливо озираясь, толпился народ, который привлекли страстное, обличительное остроумие и хриплые рулады сложнейшей матерщины. Нищий вдохновенно поливал матом советскую власть, которая не только его «справное хозяйство» порушила, семью разбила, по миру пустила, но и всю крестьянскую Россию-матушку раскрестьянила и на голод обрекла. Величественный и грозный, он был похож одновременно на протопопа Аввакума и затравленного волка. Фальк терпеть не мог ругательств, грубости, но необычайная форма черепа, умные, суровые и в то же время чрезвычайно молодые глаза, сильное, грубое, волевое лицо привлекли внимание художника. Фальк вынул из кармана блокнотик, который вечно носил в кармане, и стал прямо на улице, стоя, делать беглые наброски карандашом. «Художник! - зарычал нищий. - Патрет мой рисовать хочешь?» Фальк тихо произнес: «Да, очень хочу написать большую картину с Вас. Я живу здесь недалеко, напротив. Вот только как Вы доберетесь? Восьмой этаж, а лифт не работает». «А чего мне за это будет?» «Я Вам буду платить за каждый час». Нищий потребовал грандиозную по тому времени плату за позирование для «настоящей фотографии в красках», т.е. для портрета. Фальк вырвал листочек из блокнота и написал адрес, объяснил, как идти, и назначил время: «Два часа дня». Это было воскресенье.

Ровно в 14 часов раздался стук в дверь. На пороге стоял нищий, во весь рост, без костылей, весьма прилично одетый: в шубейке на меху, в шапке- ушанке, на ногах - яловые сапоги и блестящие калоши. Прямо-таки справный мужик времен нэпа. Фальк оторопел - у него был уже приготовлен и холст, и краски, но бравый вид «модели» сильно его разочаровал. Художник стал просить, чтобы «модель» предстала перед ним в первоначальном облике - в роли нищего, но «модель» долго спорила и убеждала художника, что «патрет» должен представлять ее во всей красе. В результате сошлись на том, что плату за сеанс нужно увеличить вдвое, и Фальку пришлось на нее согласиться - уж очень заинтриговал злодей художника. Нищий принес свой профессиональный «туалет» и устроился на полу в мастерской. Много рассказал он о деревне, о раскулачивании, о том, как он был тоже раскулачен и избег высылки в Сибирь, удрав в город, где изобрел выгодную «профессию» нищего. «Подают добрые люди щедро, особливо ежели браниться начнешь». Уходя, натурщик заворачивал свое тряпье в добротный мешок и обязательно присовокуплял туда что-нибудь из имущества хозяина. Фальк был рассеян, не замечал пропаж, а если и замечал, то нежелание потерять модель оказывалось сильней брезгливости - уж очень хорошо пошла работа. Писать Фальк любил долго, истово, и он стал нарочно подкладывать «нищему» то что-нибудь из провизии, то серебряные ложки и т.п. Однажды «нищий» ухитрился ухватить ящик с инструментами: щипцы для натяжки холста, молотки и другие нужные художнику принадлежности. Фальк всегда готовил все материалы заранее, очень тщательно натягивал и грунтовал холсты, строго соблюдал традиции своего цеха («Бубновый валет»). На следующий день Фальк обнаружил пропажу, но модель не явилась. Художник побежал на излюбленное место «работы» нищего, но его и днем с огнем уже найти было невозможно. Он, очевидно, перебазировался в другой район города.

Картина экспонировалась на выставках 20-х годов и имела успех. Она была закуплена нашим послом во Франции Сурицем для советского посольства в Париже. Но... как только видел картину любой посетитель (из французов), так сейчас же и «узнавал»: «Voila! Votre Lenin!»

В конце концов наше посольство обратилось к художнику с просьбой заменить картину другой, что и было сделано (Ангелина Щекин-Кротова, цит по: https://www.tg-m.ru/articles/4-2020-69/robert-falk-vot-vam-moi-lyudi).

В 1927 году Р.Фальк с Государственным еврейским театром (ГОСЕТ), где работал, едет на гастроли в Париж. Несмотря на шумный успех, Грановскому (режиссер театра и родственник Фалька) предъявляют претензии в превышении гастрольного бюджета и ставят в строку самовольный договор на гастроли в Америке; режиссер решает остаться во Франции вместе с женой. Фальки также задержались в Париже; Роберт много работал, и, как всегда — увлекался женщинами, ибо «в своих увлечениях был неудержим». Он опять встретил свою прежнюю любовь — Любовь Попеску. Раиса Идельсон решает покинуть супруга: в 1929 году она возвращается в СССР, ухаживать за больным отцом — такова была ее официальная версия.

Картины парижского периода — лучшие у Фалька. Именно в Париже он нащупал новую манеру письма, зыбкую и воздушную. Картины словно напоены весенним французским воздухом и цветочными запахами.

В парижских его холстах продолжают развиваться те качества, которые ясно наметились уже в Москве: замкнутость, камерность, самососредоточенность, богатство и тонкость цветовых отношений. Многочисленные пейзажи Парижа тают в перламутровой дымке мягких золотисто-оливковых тонов. Художника больше интересует воздух города, нежели его дома и мосты, улицы и зеленоватая вода Сены. Цельность цветовой и световоздушной среды растворяет подробности, живопись звучит скорее музыкой, чем рассказом. Интимностью, мягкой лирикой проникнуты и портретные работы, особенно женские, - чуть-чуть нарочито вытянутые, плавно очерченные фигуры: "Портрет Л. М. Эренбург" (1933-34), "Больная" (1935), "Парижанка" (1936).

Осенний Париж. 1933-34

Солнце в море. Бретань. 1934-1935

Живя во Франции, Фальк много путешествовал по Бретани, Корсике, посетил Арль и отметил, что «у Ван Гога он гораздо красивее». Парижу художник дал очень выразительную характеристику: «Это не город, а целая страна, каждый квартал — отдельный город».

Пейзаж в Эксе. 1932

Мост в Сен-Клу. 1932

Сена. Париж. 1936

В 1930-х годах сын Фалька Валерий приехал к отцу в Париж. Они работали вдвоем: Валерий увлекался живописью, и лучшего педагога, чем Фальк, ему трудно было отыскать: они ездили на этюды, участвовали в выставках. Фальк снимал чердак отеля «Сенат», где задолго до него, в студенческие годы, жил Поль Сезанн. Исследователи биографии Фалька утверждают, что в этот период у него был роман с дочерью Марины Цветаевой — Ариадной Эфрон. Благодаря знакомствам в кругах предпринимателей, эмигрировавших из России, у Фалька появились заказы и достаток. Он выставлялся — в Салоне независимых, на Осеннем Салоне, общался с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, с Хаимом Сутиным и Иваном Пуни.Валерий был болезненным и отец искал для него врачей и ухаживал за ним; здоровье сына поправилось.

Валерий Фальк. 1938.

Валерий Фальк. 1938.Однако атмосфера в Париже постепенно сгущалась; с 1933 года его наводнили немецкие эмигранты. Несмотря на профессиональный успех, хороший заработок, определенный уют и комфорт жизни в Париже, художника мучило чувство ностальгии. Прожив в Париже 10 лет, Роберт Фальк вместе с сыном (говорят, что сын настаивал) в 1937 году вернулся в СССР. Ему повезло: его не расстреляли и не сослали. От репрессий его спас известный летчик Андрей Юмашев, который еще в Париже был его учеником и другом. К тому времени он еще не совершил перелет через Северный полюс (за что получит звание Героя Советского Союза), но уже установил много мировых рекордов. Юмашев взял Фалька, которому все равно в Москве было негде жить, и увез сначала в Крым, а затем в Среднюю Азию. Около года мастер жил и работал в Самарканде, Бухаре и Ташкенте. По возвращении Фальк поселился в мастерской в Доме Перцова на Пречистенской набережной.

Весна в Крыму. 1938

Из четырех официальных жен Роберта Фалька только одна, последняя, не была художницей. Ангелина Васильевна Щёкин-Кротова (1910−1992) родилась в семье потомственных дворян, и, получив образование, работала гидом-переводчиком в системе «Интуриста», а также проводила семинары по истории русского искусства для коллег-переводчиков, работающих с туристическими группами в Третьяковской галерее.

Портрет А. Щекин-Кротовой 1940.

Портрет А. Щекин-Кротовой 1940.С Ангелиной Фальк познакомился на своей персональной выставке, которая прошла весной 1939 года в Доме писателей: Фальку было 53 года, ей — 29. Вскоре они поженились и поселились в мастерской Фалька, в Доме Перцова, которую ему помогли получить его друзья. Соседями Фальков были художники, которых Ангелина Васильевна называла «тихими бубновыми валетами» — Александр Куприн и Василий Рождественский.

Портрет жены (А. В. Щекин-Кротова в Софрино) 1945

Ангелине Васильевне достался самый «тяжелый» период в творчестве Фалька: художника критиковали за «формализм», его картины не покупали, заказов на оформление спектаклей практически не было. После начала Великой отечественной войны Фальк и Щекин-Кротова были эвакуированы; судьба занесла их в Башкирию, а затем и в Самарканд.

«Золотой пустырь. Самарканд», 1943 год

Три военных года семья провела в Самарканде. Фальк преподавал в Самаркандском областном художественном училище и, как обычно, много работал. 1943-й год принес Роберту Фальку горестное известие: его сын Валерий умер в госпитале от ран, полученных на фронте. Отец узнал об этом уже после возвращения из эвакуации в Москву. Ангелина Васильевна утешала и поддерживала мужа.

В белой шали (Портрет А. Щекин-Кротовой). 1947

В белой шали (Портрет А. Щекин-Кротовой). 1947Роберт Фальк написал много портретов Ангелины Васильевны. Он говорил: «Я хочу довести лицо до лика». И его жена про себя читала во время сеансов стихи — Ахматову, Пастернака, Мандельштама: так она достигала внутреннего настроения, необходимого Фальку для работы. Он говорил жене: «Ты для меня вовсе не красавица, а что-то совсем другое. Я не хочу устраивать из тебя красивую модель». И рисовал ее прекрасные образы — таинственные, проникновенные, одухотворенные, исполненные красочного мерцания.

После войны наступило не менее тяжелое время. В театре работать Фальку не разрешали. На выставки его картины не брали. Больба с космополитизмом, с формализмом... Ждали, когда он начнет работать в манере социалистического реализма. Но он не начал. Это был путь нонконформизма. Жили очень бедно. Это видно даже по натюрмортам. Для них художник одалживал предметы у своих друзей. Писал картошку, даже полюбил ее писать. Ел очень мало - суп из капусты, кусочек сухарика. Но аристократические привычки сохранял. Утром должен был выпить кофе с пирожным. Кофе было ячменным или желудевым, неважно. А пирожное делилось на 3 части и съедалось за 3 дня.

Картошка. 1955

Об этой картине пишет Елизавета Зельдович-Гальперина: Я хочу вам рассказать об одном натюрморте, который мне запомнился на всю жизнь. Это корзинка, довольно грязная, старая лубянка, в которой насыпано и рядом рассыпано несколько картофелин, обыкновенная серая картошка немытая. И все это на фоне серой ряднины, тряпки, на которой картошка лежит. Кроме серого и серо-желтого цвета самой лубянки, ничего там нет. Но это все светится, как драгоценные камни. Вот присыпь их пеплом, а они все равно будут светиться.

Натюрморт с негритянской скульптурой. 1944

В 1944 году мы с Фальком были у нашей приятельницы Лидии Максимовны Бродской в гостях. Фальк увидел у нее на полочке африканскую скульптуру из черного эбенового дерева. Взмолился: «Дайте мне хотя бы на время. Я хочу этого негра написать». Почти год стояла скульптура «безработной» у нас дома, так как Фальк никак не мог найти негру «достойного» места и подходящей компании. У нас в мастерской была полка - простая доска, прибитая к стене. На этой полке стояли различные «пожившие» предметы, вызывающие «аппетит» к живописи. Среди них не нашлось ни одного предмета - интересного «собеседника» для негра. У Сельвинских мы как-то «реквизировали» старинную фарфоровую чашечку ярко-кораллового цвета. От Елизаветы Сергеевны [Потехиной, первой жены] Фальк притащил алый стеклянный графинчик. «Теперь они могут беседовать», - сказал Фальк. Поставил все это в затененной части комнаты и долго, чуть ли не в течение целого года, писал зловещую «группу заговорщиков» - густо, плотно, добиваясь «драгоценной живописи». Получилась очень значительная вещь, которая своим настроением очень похожа на «Красную мебель».

Как всегда, Фальк стремился, чтобы предметы говорили друг с другом, понимали друг друга. Но это был не литературный вымысел, не какой-то символ. Он группировал предметы по заряду энергией цвета, он создавал «пластическое Событие». В те годы художники, которым он показывал этот натюрморт, пугались и советовали Фальку не выставлять эту вещь. «Мрачно так, заговор какой-то. Мистика» - такова была их реакция. После долгих колебаний Третьяковка решилась купить этот «Натюрморт с негритянской скульптурой» за грошовую цену. Конечно, в экспозицию натюрморт не попал, - пишет А.В. Щекин-Кротова.

Голубка и роза (Реквием). 1948–1950

Снова дадим слово А.Щекин-Кротовой:

Через несколько лет, уже в 50-х годах, Фальк снова поставил эту кораллового цвета чашечку и положил в нее бумажную розу, взятую им на память из венка, положенного на гроб Михоэлса. К ней он хотел добавить что-то голубенькое. Говорю: «Цветы? Ткани?» - «Нет-нет-нет. Что-нибудь блестящее!» И вот как-то, покупая картошку на Тишинском рынке, я увидела на одном из прилавков группу глиняных обливных кустарных игрушек - зверушек, птиц. Я купила голубую голубку на зеленой подставочке. Когда я вернулась домой и протянула Фальку голубку, он вскричал: «То, что надо! Дай, дай скорей!» Цветовой аккорд острый, неожиданный, что-то есть в звучании драматичное. И потом, наклонившись, шепотом сообщил мне: «Это будет реквием Михоэлсу».

Фикус. 1956

Фикус. 1956Цветы Фальк любил больше полевые. «Это пейзажи в горсти», - объяснял он мне. Может быть, они действительно заменяли ему пейзажи - трудно стало бродить в поисках мотивов. Болезни, старость... Но трудился он неустанно с утра до вечера. Я любила смотреть на его лицо, когда он писал цветы: оно становилось спокойным и светлым.

Однажды летом 1956 года мы жили в деревне Арханово, недалеко от Абрамцева. Лето было на редкость дождливое, невозможно было писать на пленэре. И Фальк стал писать из окна избы уходящую в туман деревенскую улицу, сквозь сетку моросящего дождя. Слева он поставил на полу кадку с фикусом; его плотные, тяжелые листья создавали как бы тяжелую раму или кулису для зыбкого, прозрачного пейзажа в окне. И нужен был переход от переднего плана к пейзажу. «Поставь мне на подоконник васильки в стакане», - сказал Фальк. В ближних полях, как на грех, васильков не было, и я нарвала крупных незабудок в овраге у родника. Фальк был огорчен ужасно, он мечтал именно о васильках. Пришлось пойти в дальние поля и нарвать синих-синих васильков. На другой день Фальк смущенно попросил: «Не хочешь ли ты снова поставить сюда незабудки?» С тех пор целый месяц я ставила свежий пучок незабудок в стакан, но мечта о синих васильках словно бы просвечивала сквозь голубизну. А нам в конце концов все равно, какие это цветы. Важно, что они сияют драгоценным сплавом синего и голубого, оживляют своим звонким пятном голубоватый, пастельный колорит картины.

В доме художника собирались друзья: Святослав Рихтер, Илья Эренбург, Генрих Нейгауз, Александр Куприн, Георгий Костаки.

Это были концерты живописи - так назвал их ученик мастера, Дмитрий Терехов.

Играли в 4 руки, смотрели картины, беседовали об искусстве. Рихтер, Куприн, Костаки иногда покупали картины Фалька. Эренбург предпочитал получить в подарок. Весь заработок от продажи картины Фальк пускал на покупку красок и холстов. А жили на зарплату жены.

Конечно, он пишет и пейзажи.

Перед снегом. Софрино. 1945

Нищета художника была вопиющей. Вот как рассказывает об одном эпизоде их жизни последняя жена Роберта Рафаиловича: «Я помню, как к нам в мастерскую в середине 40-х годов явились представители художественных властей — Сысоев и Лебедев. (Их визит был вызван настоятельными просьбами Фалька обратить внимание на тяжелые жилищные условия в его мастерской. Мы жили в мансарде, иными словами, на чердаке известного Дома Перцова на берегу Москвы-реки. После войны его причудливая фигурная крыша носила следы яростной бомбежки. Потолки протекали, в углах появились грибы. Было так холодно, что стены покрылись льдом. Я лежала с воспалением легких, одетая в валенки и ватную телогрейку, голову укутала платком. Фальк работал в теплой шапке и пальто.) Наши гости остановились посреди комнаты и брезгливо осматривались вокруг. Фальк стал приносить из мастерской пейзажи, как ему казалось, вполне понятные даже “соцреалистам". Помню, как он поставил на мольберт пейзаж с ярко-зеленой травой, синим небом, сверкающим серебряным стволом березы, запечатлевший прощальный осенний звонкий день. Лебедев, директор Третьяковской галереи, воскликнул: “А все-таки Фальк всегда побеждает цветом. Что за цвет, смотрите!"Сысоев перебил его, грозно насупился и вымолвил: “Дело не в цвете. Этот пейзаж - не русский. Наши березы рослые, ровные, стройные. А это - местечковая береза, вся изогнулась, искривилась". Фальк вышел из комнаты, а я сказала гостям: “До свидания. Он больше не будет показывать"»

Пейзаж с бузиной. 1954 г.

В 1950-х уже очень пожилой художник не раз обращался к руководству МОСХа с просьбой о выставке. Так, в 1954-м он просил предоставить ему один из залов здания на Кузнецком мосту, дом 11. Еще одно, более развернутое заявление, написанное спустя два года - в 1956-м, в год 70-летнего юбилея художника, - содержит горькие строки о тех необоснованных обвинениях, которые стали причиной замалчивания его творчества, и требование дать ему наконец возможность показать публике свои работы. «В ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ МОССХ От художника ФАЛЬКА Р.Р. ЗАЯВЛЕНИЕ / Длительное время идут переговоры по поводу выставки моих работ. Срок выставки до сих пор еще не фиксирован. Прошу определить этот срок до лета 1957 года. Моя последняя персональная выставка была в 1939 году. В течение всех последующих лет я был поставлен в условия общественно-художественной изоляции известными Вам лицами из Академии Художеств. Предлогом служило совершенно необоснованное обвинение в “формализме". Это обвинение я расцениваю как злостную клевету и поэтому требую дать мне возможность выставить свои работы в максимально приемлемых условиях их показа. В моей мастерской скопилось более тысячи картин - масло, гуашь, и кроме того, множество рисунков, театральных эскизов, макетов. Единственно подходящим помещением я считаю Кузнецкий, 11, где я смогу показать хотя бы небольшую часть работ. В этом году мне исполнилось 70 лет. Здоровье мое очень надорвано, а я бы очень хотел видеть свою выставку еще при жизни» - пишет Ангелина Васильевна.

Неофициальную выставку организовал С. Рихтер. В своей квартире он вывесил 17 картин Фалька, дал художнику ключ от квартиры и попросил приглашать туда кого тот захочет.

Приходили только близкие люди, конечно.

Только за пять месяцев до смерти Фалька, с 17 по 27 мая 1958 года, состоялась его официальная персональная выставка, ставшая последней прижизненной в биографии мастера. Она прошла в залах МОСХа в Ермолаевском переулке, дом 17, и включала согласно каталогу 29 картин и 28 работ на бумаге. В то время 71-летний художник, перенесший годом ранее тяжелый инфаркт, находился в клинике, но благодаря инициативе жены ему все же удалось увидеть экспозицию: Ангелина Васильевна привезла его ненадолго на выставку прямо из больничной палаты. Этот десятидневный показ работ мастера был полузакрытым, реклама отсутствовала. «Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа вскоре после выставки привезли Фалька - в гробу», - писал И.Г Эренбург.

Причиной отказа в выставке и в работе для Фалька после возвращения из Франции, по мнению самого художника, стало то, что у Фалька в молодости вышел конфликт с Герасимовым. Свидетельствует Е.Гальперина:

В конце беседы я, совершенно потрясенная всем увиденным, спросила: «Роберт Рафаилович, как же может случиться, что такой мастер, как вы, сидит без работы, без заказов, без выставки, без всего? Что можно сделать?» Фальк мне ответил: «Сделать ничего нельзя». Я спросила: «А как же Юмашев, такой ваш поклонник?» - «Ну, что Юмашев? Заходит ко мне, смотрит, любуется, как он говорит. У меня бывают Кукрыниксы, и втроем, и порознь, и очень много художников ко мне приходят. А сделать ничего нельзя, потому что... у меня не сложились отношения с Александром Михайловичем Герасимовым еще в наши студенческие годы».

Александр Михайлович Герасимов в это время был руководителем Союза художников и вообще руководил у нас искусством. Это я уже знаю не от Фалька, и поэтому мне было понятно то, что он мне дальше рассказал. Я совершенно случайно об этом узнала, потому что мой муж родом из того же города, откуда А.М. Герасимов. Это город Козлов, ныне Мичуринск. Муж всегда надо мной трунил: «Ну, вы, художники, знаете, кто вами управляет? Вы же под управой Союза Михаила Архангела». Дело в том, что семья Герасимовых - это была богатая семья богатых купцов, торговавших скотом. Все они состояли в Союзе Михаила Архангела, то есть самой правой, самой черносотенной партии России того времени. И вот когда Александр Михайлович приехал в Москву, попал в Школу живописи (а художником он был, надо отдать ему справедливость, крайне талантливым, это скрыть нельзя), он был там одновременно с Фальком и с рядом других художников. (...) Они были, что называется, однокашниками по Школе живописи, зодчества и ваяния. И Герасимов проявлял свой крайний антисемитизм совершенно несдержанно. Фальк был возмущен и предложил студентам устроить ему бойкот. Причем к этому бойкоту присоединились не только студенты-евреи, но и студенты-русские тоже. Бойкот был достаточно внушителен. «И вот, - сказал мне Фальк, - Александр Михайлович с тех пор помнит и не забывает мне это. Когда кто- то говорил о том, чтобы меня устроить на какую-то работу, он сказал, что “если Фальк захочет устроиться сторожем при крематории, то и в этом мы ему помешаем"». Он говорит: «О каких же может сейчас идти речь выставках и прочее, прочее?»

Мост у старой тюрьмы. 1936

Но Ангелина Васильевна не стала последней женщиной Р.Фалька. Еще в 1949 году он познакомился с Майей Левидовой и метался между ними до конца жизни. Скончался он в возрасте 71 года в больнице у нее, Майи, на руках.

Майя Левидова, 1951-1952.

Ангелина Васильевна взяла на себя заботу о творческом наследии мужа и сделала все для его славы.

Автопортрет в красной феске, за год до смерти.